キース・ジャレット SOLO 2014(オーチャードホール)を聴く―非対称の世界で「時」が閉じない円環となって回帰してくる。

5月6日、オ−チャードホールでキース・ジャレットを聴く。69歳という年齢を全く感じさせない覇気がみなぎり、叙情性にも富んだ往年と変わらぬ素晴らしい演奏を披露した。一音一音に心を込め、全身全霊集中し切った演奏に深い感動を覚えた。(左は、演奏会終了直後のホール入口近くの様子)

5月6日、オ−チャードホールでキース・ジャレットを聴く。69歳という年齢を全く感じさせない覇気がみなぎり、叙情性にも富んだ往年と変わらぬ素晴らしい演奏を披露した。一音一音に心を込め、全身全霊集中し切った演奏に深い感動を覚えた。(左は、演奏会終了直後のホール入口近くの様子)

この日の演奏会では、聴衆に会場のアナウンスが異常なほど厳しいマナー遵守を呼びかけていた。このアナウンスが繰り返し流れる。曰く、携帯の電源を切ること、時計の電子音もダメ(この辺は他の演奏会でも求められる)、傘は倒して足元に置くこと、咳やくしゃみはハンカチで押さえること、万一こうしたことにより演奏の中断や中止に至ることがある、という。

演奏が始まると、キースはつぶやき声やうめき声は出す、中腰で床を足で鳴らすなど、演奏に集中するほど奔放な、しかしお馴染みの演奏スタイルをとる。片や会場内は、演奏会にしては驚くほど静寂を保ち、演奏の合間でも大きな咳払いなども聴こえない。まるで金縛りにあったみたいだ。東京の聴衆は実に従順だ。(大阪では違ったらしい?権威に伏さぬ浪花人のど根性!)

ステージ上のキースのやりたい放題と会場の静謐という非対称がなぜ許されるのか?それはキースが寄ってたかって誰もが懾伏する斯界の祭神に祭り上げられているからだ。人は誰しも神の出現を渇望している。

また、この会場にいる誰もが、キースの演奏を今日ここに孤立したものとして聴いてはいない。過去のキースの数々の演奏が私たちの記憶の中に甦って今日の演奏と結びついているのではないか。気がつくと筆者にも、記憶(時)が対数ラセンのように永遠の曲線となって、つまり閉じない円環となって回帰してくる。

筆者は、四十数年前に聴いたチャールス・ロイド・カルテットの『フォレスト・フラワー』を思い出していたのだ。場所は銀座のジャズ喫茶「ママ」。ピアノとドラムの素晴らしさに圧倒されて、店主からレコードのジャケットを借りてプレイヤーの名前を頭に刻んだ。キース・ジャレットとジャック・デジョネットだ。これがキースの演奏を聴いた最初の記憶である。

演奏を終えると万雷の拍手で、日本の演奏会では珍しいスタンディング・オベーションが見られたが、立ちあがっているのは三分の一ほど。何とはなしに慣れていない、というかぎこちない感じがする。

一方、筆者が'10年10月5日に訪れたドイツのベルリンフィルハーモニー小ホールで聴いたアンドラーシュ・シフ(バッハの「イギリス組曲」全曲演奏)の演奏会場でのスタンディングオベーションは、それはそれは凄まじいものだった。全員が立ち上がって(勿論筆者も)、極限まで高まった感動を思い切り炸裂させていた。これこそ本物のスタンディングオベーションだった。今でもその時の強烈な印象が記憶を去らない。

一方、筆者が'10年10月5日に訪れたドイツのベルリンフィルハーモニー小ホールで聴いたアンドラーシュ・シフ(バッハの「イギリス組曲」全曲演奏)の演奏会場でのスタンディングオベーションは、それはそれは凄まじいものだった。全員が立ち上がって(勿論筆者も)、極限まで高まった感動を思い切り炸裂させていた。これこそ本物のスタンディングオベーションだった。今でもその時の強烈な印象が記憶を去らない。

写真は、演奏会当日の小ホールの様子。この夜の演奏会は、筆者にとって生涯思い出に残る素晴らしい演奏会だった。(留学中の娘と一緒に聴いた。)

シフの演奏は、まるで振り飛ばす汗が目に見えるような、全身火の玉と化した稀に見る熱演だった。

サンクトペテルブルグP.O演奏会−冴えわたるストラディヴァリウス 強い意志の女(ひと)庄司紗矢香は日本の誇りだ

1月25日、大阪の「ザ・シンフォニーホール」での、ユーリ・テミルカーノフ指揮、サンクトペテルブルグ・シンフォニー・オーケストラの演奏会を聴きに行く。

1月25日、大阪の「ザ・シンフォニーホール」での、ユーリ・テミルカーノフ指揮、サンクトペテルブルグ・シンフォニー・オーケストラの演奏会を聴きに行く。

9時30分の<のぞみ21号>で新大阪駅へ。そこから大阪駅経由で大阪環状線の福島駅へ。会場はそこから徒歩7分の距離。

演奏プログラムは、

1、チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン:庄司紗矢香

2、チャイコフスキー 交響曲第4番

という、まことに贅沢な組み合わせ。東京会場では、この2曲がセットになった演奏会はなかったので、やむなく日帰り日程で大阪で聴くことにした。開演は14時であった。

左は、前面道路が工事中のザ・シンフォニーホール正面。

左は、前面道路が工事中のザ・シンフォニーホール正面。

関心は、どちらかと言えば「交響曲第4番」の方にあった。この曲は、学生のころからムラヴィンスキーの演奏を愛聴していたし、最近ではむしろ、1971年のカラヤンBPOの演奏の方に耳を傾けることが多かった。

ムラヴィンスキー=レニングラード・フィルの伝統を引き継ぐオーケストラをこの耳でじかに聴いてみたいという誘惑に勝てず、旅費往復およそ3万円を厭わずはるばる大阪くんだりまで出向くこととなった次第。

最初にヴァイオリン協奏曲が演奏されたが、このオーケストラの強靭さだけではない甘美な響きにも舌を巻く。そして庄司紗矢香の天賦ともいうべきヴァイオリンのテクニックと、濃密でありながらも冴え冴えと響き渡るストラディヴァリウスの底知れぬ深い音色に、ただただ呆然と聴き惚れるのみだった。ミッシャ・エルマンが使用していたというストラディヴァリウス・”レカミエ”の澄みきった、しかも豊潤な響きの心地よさ。庄司紗矢香の繊細緻密でしかも集中力に富む思い切りのよい弾きっぷり。テミルカーノフの包み込むような暖かいサポート、どれをとっても一級品だった。生涯に二度とこのような演奏にめぐり会うことはないだろうとつくづく感じた。

アンコールで、クライスラーの”レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース”というソロの曲(曲名は、帰りにホールに掲示されていたのを見た)を演奏したが、庄司の技量がひときわ引き立つ選曲であった。

チャイコフスキーの”交響曲第4番”は実に規範的な演奏であった。テミルカーノフはことさら力むのではなく、ごくナチュラルに演奏していたが、それにしてもこのオーケストラのブラスの咆哮の凄まじさは、日本のオケでは到底聴くことのできない水準の高さであった。オケ全体の充実ぶりも見事で、各パートとも全く揺るぎのない高い技量を発揮していて、十分に堪能することができた。演奏を駆け抜けていく時間の何という早さ!

ただ日頃、カラヤン=BPOの1971年という指揮者もオーケストラも全盛期の演奏(CD)に親しんでいるので、若干喰い足りない気もしたが、こちらは、まるでカラヤン=BPOに奇跡が降り立ったかのような、ヴォルテージの極めて高い圧倒的な名演なので、あえて比べるのも気の毒であろう。

アンコールでは、エルガーの”愛のあいさつ”を、サンクトペテルブルグPOが実にやさしく愛らしい演奏をするのを聴いて、このオケが巧みでオールマイティな機能を持つ世界の一流オーケストラであるとあらためて確信した。終演はジャスト16時であった。

帰りに、ホールで販売していた庄司紗矢香のCD、”バッハとレーガーの無伴奏ヴァイオリン作品集”を買い求めた。16時50分発の<のぞみ242号>で東京へ帰って早速心躍らせて聴いた。

帰りに、ホールで販売していた庄司紗矢香のCD、”バッハとレーガーの無伴奏ヴァイオリン作品集”を買い求めた。16時50分発の<のぞみ242号>で東京へ帰って早速心躍らせて聴いた。

2枚組のCDで、曲目はCD1が、マックス・レーガーの”前奏曲とフーガト短調”バッハの”無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番”、レーガーの”前奏曲とフーガロ短調”、バッハの”パルティータ第1番”、そしてCD2が、レーガーの”シャコンヌト短調”とバッハの”パルティータ第2番”という凝った構成であった。

揺るぎのないテクニック、曲へ真摯に向き合った気品ある、そして恐るべき集中力を持った演奏が心を捉えて離さない。演奏を聴きながら、彼女の演奏に賭ける強い意志の力をひしひしと感じる。その強い意志とは、この濁世の闇をを切り裂く光芒の一閃でありたいと願う強い希求の意志に外ならない。

庄司紗矢香はまだ若いにもかかわらず、まさに巨匠への道を歩みつつあると感じた。日本の誇る演奏家の一人であるのは間違いない。

巨匠ヘスス・ロペス=コボス指揮で、ショスタコーヴィチ交響曲第13番「バビ・ヤール」を聴く―都響定期

都響の第761回定期公演で、楽しみにしていたショスタコーヴィチ交響曲第13番「バビ・ヤール」を、現代の巨匠の一人である、ヘスス・ロペス=コボスの指揮で聴く。「バビ・ヤール」の前に、トゥリーナとラヴェルの短い曲が演奏されている。

都響の第761回定期公演で、楽しみにしていたショスタコーヴィチ交響曲第13番「バビ・ヤール」を、現代の巨匠の一人である、ヘスス・ロペス=コボスの指揮で聴く。「バビ・ヤール」の前に、トゥリーナとラヴェルの短い曲が演奏されている。

前日ほとんど寝ていないので、眠い中での鑑賞だった。サントリーホールの、席は1階3列28番、中央よりやや右側、通路側の席だ。

ロペス=コボスは、さすがに巨匠だ、間然とするところのない円熟した指揮ぶりだった。ただ、コンドラシンばかり聴いてきた耳には、ややまとまりのよすぎる演奏に思えた。スラブ系指揮者とラテン系指揮者との肌合いの違いもあったろうか。

都響も指揮者の意図によく応えている(と思える)厚みと迫力のある立派な演奏だった。特に弦パートの巧みな美しは格別である。このオケの能力は高い。

バビ・ヤールの演奏のCDでは、初演指揮者のキリル・コンドラシンの3枚の録音でほぼ満足している。モスクワPOの2枚、ヴィタリー・グロマツキー(初演2日目のライブ)と、アルトゥール・エイゼンとのもの、そして亡命後のバイエルン放送SOでのジョン・シャーリー=カークとのもの、この3枚を代わる代わる聴いていた。また、渾身これショスタコーヴィチの権化であるルドルフ・バルシャイの指揮するWDRでのセルゲイ・アレクサーシキンとのものもまた十分聴かせる。

この中では、エイゼンが他を圧する素晴らしい歌唱を聴かせる。朗々として深みのある声、痛切な感情表現、コンドラシンの指揮とともに凄味すら感じさせる。今後これを凌ぐ演奏はそう現れないだろうと。周知のように、エイゼンはボリショイ劇場所属の高名なオペラ歌手である。

モスクワ・フィルハーモニー所属のグロマツキーは初演時ヴィクトル・ネチパイロのいざという時のための控え歌手であったため、やや準備不足の感がする。しかし、ムラヴィンスキーさえ回避したこの曲の初演を、当局の干渉をものともせず公演に踏み切ったコンドラシンの度胸に感嘆するとともに、グロマーツキーも控え歌手であったにも関わらず、コンドラシンの期待に応えてステージに立った勇気は立派だ。最初は戸惑うような感じもあったが、後半は次第にこなれてきて十分聴かせる。グロマツキーは、コンドラシンと、ともに当局の圧力を受けながらも演奏を強行した2作品、「バビ・ヤール」と、同じエフトゥシェンコ=ショスタコーヴィチのコンビによる作品「ステパン・ラージンの処刑」のソリストとして歴史に名を残した。

シャーリー=カークは英国人にもかかわらずよく練れた立派な歌唱だが、アンタル・ドラティ=ロイヤル・フィルの「カルミナ・ブラーナ」での伸びやかの中にも閃きのある歌唱に比べればやや控えめだ。

バルシャイ盤のソリスト、アレクサーシキンはマリィンスキー劇場の代表的歌手である。

この曲の評価は難しい。「バビ・ヤール」は反ユダヤ主義を正面から非難したエフゲニー・エフトシエンコの詩にショスタコーヴィチが曲をつけたものだが、初演の後、エフトゥシェンコが当局の圧力を受けて、冒頭近くの四行と、結び近くの四行を取り替えている。当局の最終勧告「バビ・ヤールでは、ユダヤ人だけではなくロシア人やウクライナ人も死んでいたと言う事実を反映するように第一楽章を書き直せ、さもなければ今後この交響曲の演奏は禁止するというもの」(『ショスタコーヴィチ ある生涯』ローレル・E・ファーイ、292〜293頁)に従ってエフトゥシエンコが書き直したのである。

エフトゥシェンコの名誉のために記しておくが、巷間彼ががショスタコーヴィチに相談せずに政治的に修正した新版を発表したと言われているのは真実ではない。この作品の演奏禁止を免れるために彼がコンドラシンとともにショスタコーヴィチを説得し、ショスタコーヴィチもこの作品の修正をしぶしぶ承諾したのだ。更に言えば、批判にさらされているのは歌詞全体であり、この程度の修正で済んだのはむしろ幸いであったという見方もできるだろう。(この辺の事情は、前述のローレル・E・ファーイの本を参照した。)

現在では、ほとんどオリジナル版で演奏されているようだ。

下記の動画は、ヴァレリー・ゲルギエフ指揮のマリインスキー劇場管弦楽団&合唱団、バス独唱はミハイル・ペトレンコである。以下はpart,1/7映像だが、7/7までyou tubeで全曲鑑賞することができる。

フルトヴェングラー「ブラームス交響曲第4番」―涙なくしては聴けぬ、などなど、ブック・オフのお手柄

ブック・オフには少ないながらもクラシックのCDが置いてある。通勤経路にある某店へ何気なく寄ってみて驚いた。宝の山にぶち当たったのだ。掘り出し物が続々とあるではないか。ブック・オフのお手柄だ。で、取りあえず以下のCD6枚を買い求めた。

1、ショスタコーヴィチ 交響曲第15番 ムラヴィンスキー指揮レニングラードフィル

2、ショスタコーヴィチ 交響曲第5番&第9番 ゲルギエフ指揮キーロフ歌劇場管弦楽団

3、ベートーヴェン 交響曲第9番 フルトヴェングラー指揮バイロイト祝祭管弦楽団

4、シューベルト 交響曲第8番「ザ・グレート」 テンシュテット指揮ベルリンフィル

5、ブラームス 交響曲第4番 フルトヴェングラー指揮のベルリンフィル(1948年11月のライブ)

モーツアルト 交響曲第39番 フルトヴェングラー指揮ベルリンフィル(1942年)

6、ベートーヴェン 交響曲第7番 フルトヴェングラー指揮ベルリンフィル

ワーグナー ワルキューレの騎行・パルジファル第1幕の前奏曲・ニュルンベルクのマイスタージンガー第1幕の前奏曲

フルトヴェングラー指揮ウィーンフィル&ベルリンフィル

以上締めて、金3,200円也は安い!確か2枚がそれぞれ1,000円前後(ムラヴィンスキーとゲルギエフ)、残り4枚が1枚250円という破格の値段。

テンシュテットのシューベルト「ザ・グレート」は始めて聴いたが、オケの鳴らし方が抜群に上手い。ベルリンフィルの技量を十二分に生かした音感の優れた演奏だ。各パートの生き生きとした掛け合いが素晴らしい。リズム感は、これぞテンシュテットと思わせる乗りの良さ。全体にシューベルトの音楽のエッセンスが実に自然に流露している。まことに優雅でセンスの良い演奏だ。また、この演奏にもテンシュテットに本質的に内在する悲劇性の感覚が深く沈潜しているのを聴き取れるのは私の思い過ごしだろうか。言い換えれば、そこはかとない”人の世の寂しさ”の感覚だ。

テンシュテットは「マーラー交響曲全集」を座右において愛聴しているが、これがロンドンフィルではなくて、ベルリンフィルだったらな、とつくづく溜息が出る。先頃の都響でのカエターニによる演奏を聴いて以来、すっかりこの曲のファンになった。

フルトヴェングラーのブラームスの交響曲4番、本当に久しぶりに聴く(何十年ぶりだろう)。冒頭から聴く者の肺腑をえぐるような悲劇性と毅然として立つ指揮者の人間的な気高さが織りなすテクスチュアが見事だ。第1楽章終盤の怒涛のように押し寄せてクライマックスへ向かう音の嵐は、冥府へのきざはしを一段深く降り立った者の驚きと諦念を表している。

第2次大戦後間もないこの時期(1948年11月)に、幾多の苦難を乗り越えてベルリンフィルのホールに立つフルトヴェングラーの心情を思いやるとき、まことに涙なくしては聴けない。第2楽章に表現された寂寥感が惻惻(そくそく)として胸を打つ。

第4楽章のパッサカリアは、フルトヴェングラーの万感の思いが凝縮したものだ。ことさらあざとい演奏ではなく、ギリシャ悲劇のような端正な面持ちで、この古典的な構成の作品をむしろ抑制的に演奏している。それが却って作品の悲劇性を際立たせる効果を生んでいると言えよう。

ムラヴィンスキーのショスタコーヴィチ交響曲第15番は、今まで聴いたこの曲の演奏の中では、最もこの曲が理解できる鋭い分析力に富む演奏だ。ところで、宇野功芳は、シュスタコーヴィチの最高傑作に挙げているが、私には今一つ理解できない。何度聴いても、集中力を持って聴くことができないのは不思議だ。僅かに作曲者の力の衰えを感じ、緊張が途切れそうになっている感じがするし、各楽章も有機的な繋がりを欠いているように思える。

しかし、『レコード芸術』2005年8月号の「ショスタコーヴィチ・ルネサンス」では、指揮者のミハイル・プレトニョフや井上道義、あるいは大川繁樹や木幡一誠が、ショスタコーヴィチの好きな作品の筆頭に挙げている。

どうやら私の理解力不足ではないかと考え、この曲を集中的に縦横斜めのあらゆる角度から聴いてみた。(時には、ルドルフ・バルシャイの演奏も交えて二十回近くになった。)すると不思議、次第にこの曲の充実ぶりが聴きとれるようになってきた。まあ”ようやく見えてきた”という感じだが。

ところで、この曲はショスタコーヴィチにしては変っている。彼のほとんどの曲は長大な第1楽章を持つが、この交響曲は第2楽章が長大かつ充実していて、第4楽章とともに大変聴きごたえがある。

この曲を褒める大多数の評は、例えば井上道義の「彼の人生を集約したような美しい孤高な曲」という言葉に代表されるし、プレトニョフのように「クラシック音楽最後の傑作」と持ち上げる人もいる、うーん・・・。

ショスタコーヴィチについて語る者はなぜか饒舌になる。彼の生きた時代(主に、スターリン時代)の恐怖に満ちた数々の事件や雰囲気、また政治に翻弄された彼の数奇な運命が直截に音楽に反映されていると思えるからだろう。ショスタコーヴィチは、(ムラヴィンスキーも同様だが)幾たびかの生物的生命や社会的生命の抹殺の危機を回避しつつも、自らの芸術家としての良心をぎりぎりで貫くために取らざるを得なかった韜晦するドラマツルギーが、時に音楽そのものを晦渋にしたりことさら冷酷とも思える装いを纏わせることになったに違いない。

私見ではショスタコーヴィチの最高傑作は何といっても「交響曲第8番」である、それもムラヴィンスキーの指揮が飛びぬけている。('82年のライブでも、'61年のライブでも。)第3楽章から第4楽章にかけての血も凍るような響きは、かつて聴いた音楽の中で最も怖ろしいものだった。

スクロヴァチェフスキー指揮で、ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」を聴く

10月2日、読売日響第564回サントリーホール名曲シリーズを聴きに行く。左は、カラヤン広場から見た夕闇迫るサントリーホール。

10月2日、読売日響第564回サントリーホール名曲シリーズを聴きに行く。左は、カラヤン広場から見た夕闇迫るサントリーホール。

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキーの指揮で、曲目はベルリオーズ「劇的交響曲<ロミオとジュリエット>」から”序奏””愛の情景””ロミオひとり””キャピュレット家の大饗宴”及びショスタコーヴィッチ「交響曲第5番」で、勿論お目当てはショスタコーヴィチである。

驚いたのは、スクロヴァチェフスキーが10月3日に、何と90歳を迎えるとのこと。(私なんぞはまだ若造だ!)

私の座席は、2列30番、ステージに向かってかなり右側で、指揮者の動きや表情がはっきり見える絶好のロケーション。加えて、左に向きをとれば、すこぶるつきの美人コンサートマスター、日下紗矢子さんの演奏する神々しい姿が真正面に見え、思いがけない眼福をいただき感謝した次第。(不謹慎!)日下さんは、ショスタコーヴィチ作品の第2楽章のヴァイオリン・ソロがまことに繊細かつ艶やかで、心奪われながら惚れ惚れと耳を傾けたのであった。(?#!∠∨)

休憩時間にロビーへ向かう際、通路側の座席に、大江健三郎氏のご家族が座っておられるのを見てびっくりした。

読響は初めて聴いたが、分厚い低音部が印象的で、全般的に演奏は高い水準にあると感じた。スクロヴァチェフスキーは、少し背を丸めながらも矍鑠(かくしゃく)たる熱演ぶりで、オケのメンバーもこの老指揮者のオーラが乗り移ったかのごとく、憑かれたように必死で演奏しているように見えた。

読響は初めて聴いたが、分厚い低音部が印象的で、全般的に演奏は高い水準にあると感じた。スクロヴァチェフスキーは、少し背を丸めながらも矍鑠(かくしゃく)たる熱演ぶりで、オケのメンバーもこの老指揮者のオーラが乗り移ったかのごとく、憑かれたように必死で演奏しているように見えた。

ロシアものが得意な読響らしく、また百戦錬磨の指揮とも相俟ってとても面白く聴くことができた。ただ、第4楽章のフィナーレに突き進みつつ、大太鼓やシンバルが大音量で打ち鳴らされ、管楽器群が咆吼する音響世界の中で、私は言いようのない空虚さを感じていた。ショスタコーヴィチはどこかしら空虚な相貌を帯びている。”空虚”とは”虚無”でもあり”空疎”でもある。そしてそれが意識に入りこむと”不安”が生れる。それは、人間の生に本来潜む感覚、普段は忘れ去られている人間存在の深い淵を覗く感覚なのである。ショスタコーヴィチの音楽は執拗にそれを表現しようとする。

ゲオルグ・ビューヒナーは断章劇『ヴォイツェク』で、主人公に「人間はどいつもこいつも深い淵だなあ、のぞきこむと眼まいがする。」と言わせているが、その深い淵がそれだ。(このセリフは、アルバン・ベルクが改訂した『ヴォツェック』のリブレットの第2幕第3場にもある。)

さて、宇野功芳氏はショスタコーヴィチの交響曲を評するのに”ハラワタ”を用いた表現を常用する。例えば「彼のハラワタは裂けて体外にとび出し」「「ハラワタがよじれるような苦しみを表出する」などだが、『クラシックCDの名盤』(文春新書)では、第4番、第8番、第10番の評に”ハラワタ”表現を使っている。第5番には使ってないが、しかしこの曲も無論”ハラワタ”がとび出す曲だ。

一体宇野は、”ハラワタ”で何を言わんとしているのだろうか。ショスタコーヴィチはシェストフを生んだ国の芸術家である。彼はシェストフの思想に更に”恐怖”の感覚を加えた。”ハラワタ”は、空虚と不安と深淵、それに恐怖をないまぜにしたものを実存的に表現したものなのだろう。

この作品にはかまびすしいエピソードが付き纏っている。そうした経緯については、ローレル・E・ファーイの『ショスタコーヴィチ ある生涯』132〜139頁に詳しいのでここでは述べないが、ただムラヴィンスキーによる初演の際、「その場に居合わせたある者は、ラルゴの最中に男女を問わず、観客が人目も気にせず声をあげて泣いていたと、そのときの思い出を語っているし、また別の者の記憶では、最終楽章が終わりに近づくにつれて、聴衆が一人また一人と起立し始め、演奏が終了してムラヴィンスキーがスコアを頭上で振ったとたん、耳をつんざくほどの拍手喝采が沸き起こったという。」というエピソードを挙げるにとどめてておこう。

この作品にはかまびすしいエピソードが付き纏っている。そうした経緯については、ローレル・E・ファーイの『ショスタコーヴィチ ある生涯』132〜139頁に詳しいのでここでは述べないが、ただムラヴィンスキーによる初演の際、「その場に居合わせたある者は、ラルゴの最中に男女を問わず、観客が人目も気にせず声をあげて泣いていたと、そのときの思い出を語っているし、また別の者の記憶では、最終楽章が終わりに近づくにつれて、聴衆が一人また一人と起立し始め、演奏が終了してムラヴィンスキーがスコアを頭上で振ったとたん、耳をつんざくほどの拍手喝采が沸き起こったという。」というエピソードを挙げるにとどめてておこう。

この曲のCDでは、何といっても、1973年5月26日、ムラヴィンスキーの来日時に東京文化会館で行われたライブ録音が他を圧倒する凄い演奏である。

<余談>

かつて詩集『お任せ料理店』(土曜美術社、1985.10.20)で、詩の一部にこの曲のことを書いた。拙いながら下記にその部分を引用してみる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お任せ料理店

(略)

つと耳をそばだてれば

わが耳朶をうつ稠密な弦のうねり

そもいかなる天上の調べかと思いしに

やれ、お任せ料理店S庵の背景音楽(ビージーエム)

ただただショスタコーヴィッチ1937年の作

交響曲第5番作品47、その

天使わが脳味噌を啜るが如きラルゴ

(略)

オレグ・カエターニの指揮で、シューベルト「ザ・グレート」を聴く

久しぶりに「東京文化会館」を訪れた。前回訪れたのはいつだったのか思い出せない。

東京文化会館で強烈な記憶にあるのは、1965年、来日したスラブ・オペラ「ボリスゴドゥノフ」の公演が演奏途中で台風で中止になったことだ。シャリアピンの再来と称された”ミロスラフ・チャンガロヴィッチ”がタイトルロールを務め、ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮のN響の演奏だったと思う。私はまだ大学を出たばかりで、当時都内の某銀行の支店に勤めていたころだ。

今回聴いたのは、都響の第757回定期演奏会Aシリーズの公演である。

今回聴いたのは、都響の第757回定期演奏会Aシリーズの公演である。

指揮は、イーゴリ・マルケヴィッチを父に持つ、オレグ・カエターニ。最初はアンリ・バルダのピアノで、ベートーヴェンの<ピアノ協奏曲第3番>だったが、曲が始まると不覚にも涙を抑えることができなかった。ベートーヴェンの何という精神の高貴さ!

アンリ・バルダは(CDも含めて)始めて聴くが、練達の指運びで(私のシートは舞台に向かって左側の5列3番だったので、よく見えたのだ)、円熟した完璧な演奏を堪能した。後ろ姿を見て、何故か昔々ライブで聴いたリヒテルの姿を思い出した・・・。

私はこのところショスタコーヴィチに完全に嵌まっていて、実はは9月25日のショスタコーヴィチの第7番の公演を買ったつもりで間違ってこの日のチケットを買い求めてしまった。あらためて25日のチケットも買ったが、運悪くその日は仕事で急に出張が入り職場の同僚に譲ったが、いずれにしても縁がなかったのだ。

代わりに、10月2日の読売日響の公演、スクロバチェフスキー指揮、ショスタコーヴィチの交響曲第5番のチケットを求めた。これを書いている今日がその日だ。

カエターニについては、福島章恭が彼のショスタコーヴィチ全集(ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ管)の演奏を推奨していたので記憶にあった。(『クラシックCDの名盤』文春新書)

予定していなかったシューベルトだが、カエターニの指揮は実に求心力があり、都響の表現力を目一杯発揮させた最後まで間然とすることのない見事な演奏であった。少し心配していた都響の管楽器群もスムースな演奏でオーケストラと渾然一体となった素晴らしい出来であった。

カエターニは、顔付きや長身でやせ形の指揮姿から、どこかしらフルトヴェングラーとジュリーニを合わせたような感じを受けた。(ジュリーニは来日時に実演を聴いたが、無論フルトヴェングラーはyou tubeなどの演奏の姿を見てのことである。)

ある面冗長であるこの曲を、退屈せずに最後まで集中力を失わせずに聴かせる力量は凄い。(この曲は独特のリズムがやや執拗で、それが冗長感を煽る。)

この曲で、美しい旋律が楽器群を鶯の谷渡りのようにあちこち移り跳んで奏でられるのを聴く楽しさは、ライブでないと分らない。これはCDでは絶対に味わえないものだ。

都響では、11月28日に、巨匠ヘスス・ロペス=コボスの指揮、ニコライ・ディデンコのバス独唱で、ショスターヴィチの交響曲第13番「バビ・ヤール」を聴くことにしているが、今から期待に胸膨らむ。(普段はキリル・コンドラシン指揮のモスクワ・フィルハーモニーと、アルトゥール・エーイゼンのバス独唱という古今無比の演奏で聴いている。)

ヘレヴェッヘの日本公演でモーツアルト「レクイエム」を聴く

このブログは一旦店仕舞にしていたのですが、ヘレヴェッヘの本年6月の日本公演で、私にとって無二の曲とも言えるモーツアルトの「レクイエム」が演奏されたので、備忘的に書き記すため、半分店を開けることをお許しいただきたいと思います。公演会場は、所沢ミューズ アークホールです。

6月9日、フィリップ・ヘレヴェッヘの指揮で、モーツアルトの「レクイエム」を聴きました。手兵の”コレギウム・ヴォカーレ・ゲント”(合唱団)とシャンゼリゼ管弦楽団を引き連れての公演です。シートはかぶりつきの1階3列14番で、ヘレヴェッヘの背中をまともに見上げる位置でした。

6月9日、フィリップ・ヘレヴェッヘの指揮で、モーツアルトの「レクイエム」を聴きました。手兵の”コレギウム・ヴォカーレ・ゲント”(合唱団)とシャンゼリゼ管弦楽団を引き連れての公演です。シートはかぶりつきの1階3列14番で、ヘレヴェッヘの背中をまともに見上げる位置でした。

思い返せば、東日本大震災の年、2011年6月4日に所沢ミューズにおいてヘレヴェッヘは来日公演する予定でした。しかし、この地震の影響で、来日は取りやめとなったのです。やはり同年3月31日に予定されていたイアン・ボストリッジの来日公演も中止されました。私はその両方のチケットを買い求めていたのですが、残念ながら諦めるしかなかったのです。当時は音楽どころか、関東地方に人がもう住めなくなるのではないかという危機に陥った時期でした。

管弦楽団と合唱団のメンバーは比較的ベテランが多く、演奏はまさに熟成した葡萄酒のような滑らかで味わいの深いものでした。独唱者ではソプラノのスンハエ・イムがまるで天使の囀りを思わせる素晴らしい歌唱を披露し、他の3人のソリストも充実していて、それぞれ感銘深い独唱を聴かせてくれました。

ソリストはイムの他、クリスティナ・ハマルストレム(アルト)、ベンジャミン・ヒューレット(テノール)、ヨハネス・ヴァイザー(バリトン)です。

ボストリッジは2012年1月10日に来日公演し、私は東京オペラシティホールで、シューベルトの「白鳥の歌」を中心としたプログラムを聴きました。イギリスの貴公子が、シューベルト晩年の諦観に満ちた暗い情念の世界を見事に描出した感性あふれる精妙な歌唱には思い切り酔いしれました。

ボストリッジは2012年1月10日に来日公演し、私は東京オペラシティホールで、シューベルトの「白鳥の歌」を中心としたプログラムを聴きました。イギリスの貴公子が、シューベルト晩年の諦観に満ちた暗い情念の世界を見事に描出した感性あふれる精妙な歌唱には思い切り酔いしれました。

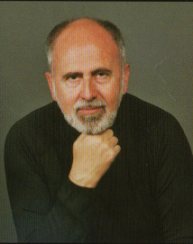

左の写真は、公演後サイン会でのボストリッジです。

ヘレヴェッヘは2011年の公演ではバッハの「ロ短調ミサ曲」を演奏する予定でしたが、今回なぜか「レクイエム」に変更になりました。そう言えば、ヘレヴェッヘの「マタイ受難曲」のCDでは、ボストリッジがエヴァンゲリスト役なのです。奇妙な因縁と言わざるを得ません。

「レクイエム」をライブ演奏で聴くのはは、2008年11月5日に、ホセ・カレーラスをソリストに加えた演奏に次いで二度目です。これは、オーチャードホールでデイヴィッド・ヒメネス指揮、東京フィルハーモニーの演奏でした。ソリストは、バーバラ・ボニー(ソプラノ)、フィオーナ・キャンベル(アルト)、久保田真澄(バス)、それにカレーラスで、この公演はCD化もされています。

カレーラスは、1994年、ズビン・メータなどとともに、内戦の傷跡の残るボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに降り立ち、瓦礫の散乱する国立図書館跡で戦火に倒れた多くの犠牲者たちの鎮魂のために「レクイエム」を演奏しています。(合掌)

余談ですが、当日会場でこの演奏を聴くために新潟から上京していた大学時代の畏友のMさんと遭遇し、帰りに久しぶりに一献傾けたことを懐かしく思い出します。

(「レクイエム」については次回にもう少し)